Mit einem Blick auf Hochsensibilität sowie den Archetypus des Harmonisten in der Lebensmatrix.

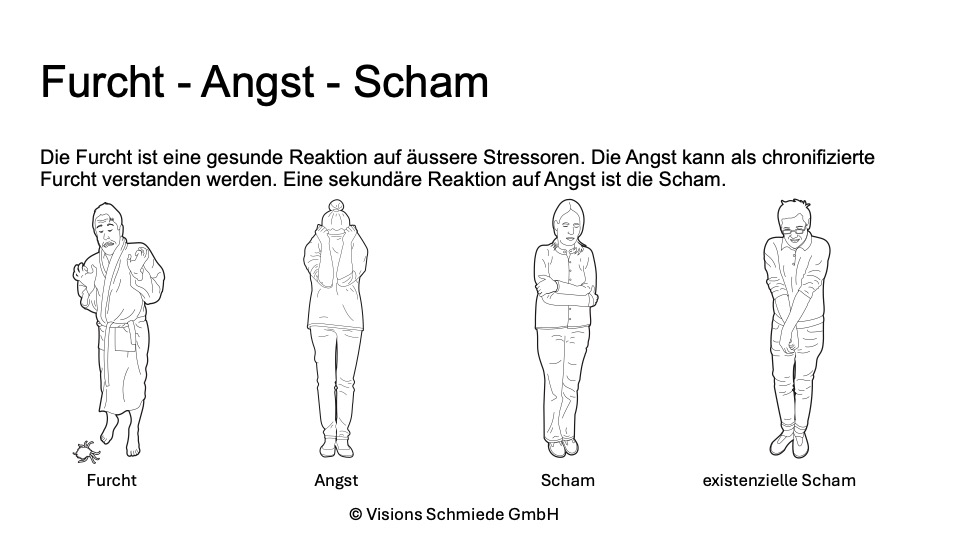

Furcht. Angst. Scham.

Drei Emotionen, die tief in uns verwurzelt sind. Oft versteckt. Oft verdrängt. Und doch so mächtig in ihrem Einfluss auf unser Leben – besonders bei hochsensiblen und feinfühligen Menschen. Wer viel spürt, spürt auch mehr Angst, mehr Unsicherheit, mehr innere Spannungen. Doch was wäre, wenn diese Gefühle nicht unsere Feinde, sondern unsere Wegweiser sein könnten? Wenn sie uns – richtig verstanden – nicht lähmen, sondern ins Vertrauen führen würden?

Hochsensibilität: Wenn die Welt zu laut, zu schrill und zu grob ist

Hochsensible oder hochsensitive Menschen nehmen Reize intensiver wahr: Geräusche, Stimmungen, Blicke, Worte – all das trifft sie oft tiefer als andere. Sie verarbeiten Eindrücke gründlicher, spüren feine Veränderungen in ihrer Umgebung und reagieren besonders stark auf emotionale Spannungen.

Diese erhöhte Wahrnehmung ist kein Makel – sondern eine Gabe. Doch ohne adäquate Selbstregulation und eine gute Selbstanbindung kann sie auch zu einer Quelle von Stress, Überforderung und Angst werden.

Wenn zu viele Eindrücke ungefiltert auf uns einwirken, reagiert das Nervensystem mit Alarm. Die Schwelle zur Angst sinkt. Furcht vor sozialer Ablehnung wächst. Besonders dann, wenn man das Gefühl hat, anders zu ticken als andere, kann sich das Gefühl einschleichen, falsch oder deplatziert zu sein. Hier öffnet sich die Tür zur Scham: Man wird unsicher, meint, man fühlt oder denkt falsch. Wenn dieses Scham-Gefühl überhand nimmt, kann es zu einer existenziellen Scham werden – einem tiefen, inneren Glauben, als Mensch überhaupt fehl am Platz zu sein.

Diese Mischung aus Furcht, Angst und Scham wird zudem durch die übermässige Wahrnehmung der zunehmend disharmonischen, immer zerklüfteteren Welt der zerfallenden Menschlichkeit und übertriebenen Leistungsanforderung zur Quelle der Ohnmacht. Es ist nicht leicht, diesem inneren Sog zu entkommen und bedarf einer genaueren Analyse der Problem- und Lösungsmuster.

Furcht, Angst und Scham: Ein Teufelskreis der Selbstunsicherheit

Alles beginnt mit dem Schreck

Phänomenologisch betrachtet entsteht die Furcht aus dem Schreck. Der Schreck ist eine unmittelbare Reaktion auf das Aussen, eigentlich ein Reflex, der entwicklungspsychologisch viel früher auftaucht als die Furcht oder gar die Angst. Beide, die Furcht und noch mehr die Angst entspringen einer komplexen Auseinandersetzung der Seele mit der Welt. Der Schreck ist viel einfacher: Etwas zischt an mir vorbei, ein lauter Knall ertönt… Nach einem unmittelbaren Zusammenzucken überwindet man den Schrecken und unser Nervensystem normalisiert und entspannt sich wieder.

Furcht vor dem Schrecken

Wenn wir immer wieder erschrecken, erwächst daraus die Furcht vor dem Schrecken. Furcht richtet sich immer noch auf drohende äussere Ereignisse und ist eine Art chronifizierter Schrecken. Die Furcht ist keine negative Emotion, sondern eine lebenswichtige, schützende Funktion unseres Nervensystems. Sie hilft uns, uns vor einer Bedrohung zu schützen.

Angst vor der Furcht

Im Laufe des Lebens kann sich die Furcht jedoch generalisieren. Wenn die Bedrohungen im Aussen nicht mehr so klar und greifbar sind, kann die ursprüngliche Furcht in eine Angst übergehen. Die Angst ist nicht mehr an konkrete Gefahren gebunden, sondern schleicht sich als diffuse Besorgnis in verschiedene Lebensbereiche ein – sei es die Angst vor Ablehnung, Misserfolg oder dem Verlust der eigenen Identität. In diesem Sinne könnten wir die Angst als diffuse, chronifizierte Furcht beschreiben.

Wenn sich die Angst als Grundgefühl festigt und das Leben mehr und mehr bestimmt, kann sich diese Angst selbst wiederum chronifizieren und Grundlage einer psychischen Beeinträchtigung sein, die mit Angst und Panik verbunden ist.

Scham als sekundäre Emotion zur Angst

Scham ist eine tief verwurzelte Emotion, die häufig aus dieser chronifizierten Angst entsteht. Sie tritt auf, wenn die Angst vor Ablehnung, vor „nicht genug sein“ oder vor Mängeln im eigenen Selbstbild die Oberhand gewinnt. Scham macht uns glauben, dass das, was wir können nicht gut genug ist oder dass das, was wir leisten in den Augen anderer zu wenig ist.

Die existenzielle Scham ist eine übersteigerte Form der Scham und bezieht sich nicht auf das, was wir tun oder nicht tun, sondern auf unser Sein an sich. Sie entsteht oft, wenn wir das Gefühl haben, dass wir in den Augen anderer oder sogar in unseren eigenen Augen nicht legitim oder wertvoll genug sind.

Scham ist also eng mit Angst verbunden. Sie tritt oft als sekundäre Emotion auf, die uns zusätzlich belastet, wenn die ursprüngliche Angst, die wir in bestimmten Situationen erleben, nicht verarbeitet oder anerkannt wird. Im Zusammenspiel von Angst und Scham entsteht ein Teufelskreis, der es uns schwer macht, aus dieser Spirale auszubrechen – je mehr wir uns selbst ablehnen, desto mehr verstärken sich die Ängste.

Angststörungen und ihre wachsende Bedeutung

Was diese Dynamik so besorgniserregend macht, ist die Tatsache, dass Angststörungen heute statistisch gesehen die grösste Gruppe psychischer Erkrankungen ausmachen und rasant wachsen. Laut verschiedenen Studien sind Angststörungen weltweit auf dem Vormarsch, besonders in westlichen Gesellschaften, in denen der Leistungsdruck, die Unsicherheit und die Komplexität des Lebens immer mehr zunehmen.

Diese Zunahme von Angststörungen hat mittlerweile fast epidemische Ausmasse angenommen. Wir leben in einer Zeit, in der immer mehr Menschen mit Ängsten kämpfen, sei es durch berufliche Überforderung, soziale Isolation, die Angst vor der Zukunft oder die chronische Sorge um die eigene Identität und den Sinn im Leben. Der soziale Druck, die ständige Verfügbarkeit und die Komplexität des Lebens führen dazu, dass Ängste sich verstärken und oft nicht mehr nur an einzelne Ereignisse gebunden sind, sondern die gesamte Lebenswahrnehmung prägen.

Diese Entwicklung macht deutlich, wie zentral das Thema der Angst und ihrer Verbindung zu Scham für unsere Gesellschaft geworden ist. In einer Zeit, in der psychische Erkrankungen immer häufiger werden, ist es umso wichtiger, diese Dynamiken zu verstehen und zu erkennen.

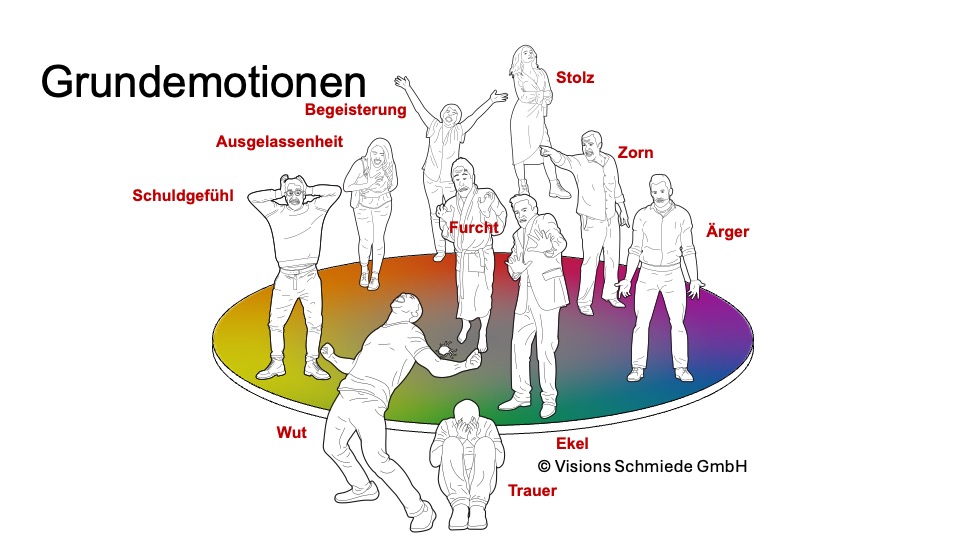

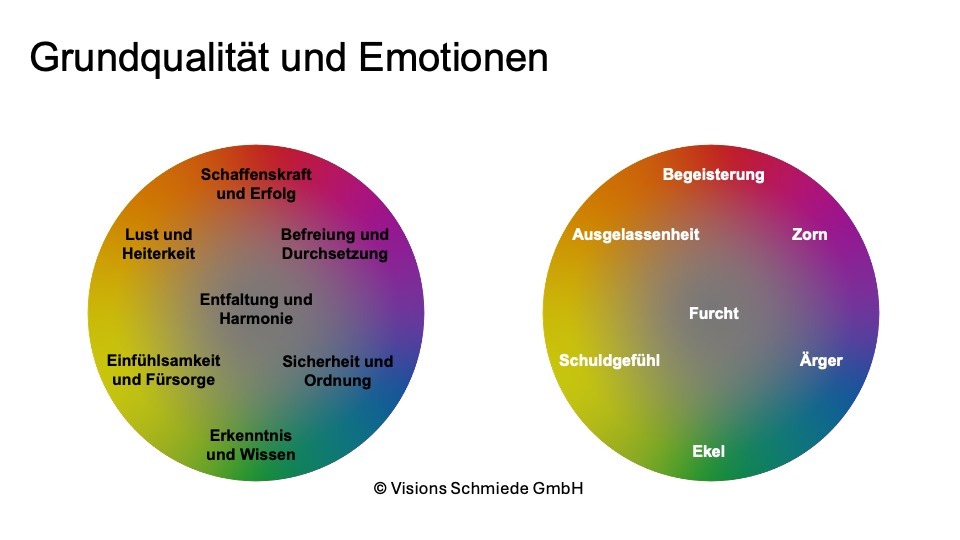

Unsere Ängste und Schamgefühle sind oft Ausdruck tieferer, unbewusster Muster. Für hochsensible Menschen kann dieses Zusammenspiel besonders herausfordernd sein. Doch wie können wir diese Muster verstehen und transformieren? Ein hilfreiches Werkzeug bietet das Typenmodell der Lebensmatrix.

Der Harmonist in der Lebensmatrix – Von der Weltwahrnehmung zur Selbstwahrnehmung

Der Archetyp oder Charaktertyp des Harmonisten, der Harmonistin

Das Modell der Lebensmatrix hilft, die unterschiedlichen emotionalen Strukturen eines Menschen zu erkennen und zu verstehen. Der Harmonist als einer der Archetypen lebt häufig im Spannungsfeld zwischen dem Wunsch nach Harmonie und der Selbstaufgabe, was Ängste und Scham verstärken kann. Das Typenmodell zeigt auf, wie diese Muster entstehen und wie wir sie durch Selbsterkenntnis und typenspezifischer Selbstregulation ausgleichen können (siehe auch Blogartikel zum Thema Schattenarbeit).

Der Harmonist ist ein Mensch, der vorsichtig ist und nach Ausgleich strebt. Er ist selbstunsicher. Dies entspricht dem Temperament des Hochsensitiven oder Hochsensiblen. Anders als andere Typen, die die Welt mit einer besonderen Gabe erobern (Einfühlsamkeit, Lust, Sicherheit, Befreiung etc.) zögert er. Er ist die graue Maus, die unentschieden alles versucht im Gleichgewicht zu halten und dabei verkennt, dass es oft auch wichtig ist, Farbe zu bekennen. Damit erfährt er aber auch weniger Selbstbestätigung und erlebt weniger Selbstwirksamkeit als andere Typen. Er wirkt manchmal abgehoben, nicht ganz auf der Welt angekommen: Ein weltverlorener Träumer.

Es scheint so, als ob der Harmonist grundlegend anders tickt als andere Charaktertypen. Deshalb beobachten wir einen überproportionalen Bezug zu Neurodivergenz, ADHS und ADS, Autismus Spektrum Störungen und Autismus.

Der Harmonist und Hochsensibilität oder Neurosensitivität

Die Grundcharakteristik besteht aus einer erhöhten Weltwahrnehmung (Hochsensibilität oder Neurosensitivität) und einer verminderten Selbstwahrnehmung. Die Grundemotion ist Angst und Scham, gerade auch deshalb, weil die Welt zu stark wirkt und eine verminderte Egozentrik dazu führt, dass man sich selber oft vernachlässigt.

Herausforderungen der Harmonistin oder des Harmonisten

Die Gefahr der Überanpassung und Selbstverleugnung des Harmonisten kann in emotionale Erschöpfung münden. Er übernimmt Verantwortung für die Gefühle anderer, stellt seine eigenen Bedürfnisse aber hinten an und leidet still – oft begleitet von tief sitzender Scham, wenn er es „nicht schafft“, die Welt friedlich zu halten.

Angst, Furcht und Scham sind keine Zufallsprodukte. Sie stehen in direktem Bezug zur eigenen inneren Matrix und dem Typen des Harmonisten. Ihn als Typus kennenzulernen (siehe Jahreskurs Seelentransformation) erleichtert es, mit sich Frieden zu schliessen und sich selber adäquater regulieren zu können.

Die Auswirkungen frühkindlicher Bindungsstörungen auf das Vertrauen

Ein entscheidender Faktor, warum das Vertrauen in uns selbst und die Welt beeinträchtigt ist, liegt in den frühen Jahren unserer Entwicklung. Frühkindliche Bindungsstörungen – verursacht durch unzureichende oder gestörte Bindungserfahrungen mit primären Bezugspersonen – können tief in unserem System verankerte Ängste und Unsicherheiten hinterlassen (siehe auch vertikale Schatten). Sie begünstigen einen Rückzug in die Position des Harmonisten und ein farbloses, schambehaftetes Leben, das geprägt ist von einer Überängstlichkeit. Angst ist verbunden mit einer Störung in der Selbstanbindung: Wenn ich mir selber nicht vertrauen kann, finde ich auch kein Vertrauen in die Welt.

Wenn die ersten Erfahrungen mit Nähe und Geborgenheit fehlen und primäre Bezugspresonen des Kleinkindes nicht präsent sind, entsteht eine Störung in der Selbstanbindung. Dies bedeutet, dass wir uns selbst nicht vollständig sicher fühlen, uns nicht mit unserem inneren Selbst verbinden können und oft mit Gefühlen der Verlassenheit und Unsicherheit konfrontiert sind.

Selbstfürsorge und Selbstachtsamkeit: Schlüssel zur Wiederherstellung des Vertrauens

Selbstfürsorge und Selbstachtsamkeit sind zwei essentielle Praktiken, die helfen, das Vertrauen in uns selbst wieder aufzubauen und die Selbstanbindung zu stärken. Besonders bei Menschen, die frühkindliche Bindungsstörungen erfahren haben, sind diese Praktiken von zentraler Bedeutung, um die innere Sicherheit zu fördern und das Vertrauen in den eigenen Wert wieder zu entwickeln.

1. Selbstachtsamkeit: Die Kunst, sich selbst wahrzunehmen

Selbstachtsamkeit bedeutet, bewusst in den Moment zu gehen, sich selbst zu beobachten und mitfühlend auf die eigenen Gedanken, Gefühle und körperlichen Empfindungen zu schauen. Anstatt sich in den Gedankenstrudeln und Ängsten zu verlieren, lernen wir, sie zu beobachten und als vorübergehende Phänomene zu erkennen. Dies schafft eine Distanz zu den negativen Emotionen und hilft uns, nicht in ihnen zu verharren.

2. Selbstfürsorge: Zuwendung für den inneren Heilungsprozess

Selbstfürsorge ist der aktive Akt der Fürsorge für das eigene Wohlbefinden. Dazu gehören Praktiken wie gesunde Ernährung, ausreichend Bewegung, genügend Schlaf und regelmäßige Pausen – aber auch das emotionale Wohlergehen: Sich selbst Trost zu spenden, die eigenen Bedürfnisse zu erkennen und zu erfüllen, ohne sich selbst zu vernachlässigen.

3. Rituale der Selbstverbindung

Das Schaffen von Ritualen, die der Selbstverbindung dienen – wie etwa Tagebuchschreiben, Meditieren, kreative Ausdrucksformen oder achtsame Spaziergänge – fördert das Vertrauen, dass wir uns selbst gut annehmen und in jeder Situation bei uns bleiben können. Diese Rituale bieten uns einen sicheren Raum, in dem wir mit uns in Kontakt treten können, ohne die Welt draussen uns zu überfordern. Auch die seelische Prozessarbeit in der Kleingruppe ist diesbezüglich hilfreich (siehe auch Kurse der Visions Schmiede).

Introspektion und Innenschau: Der Schlüssel zur Balance

Der Weg zur Heilung – und zum Vertrauen – führt über die Innenschau, die Introspektion. Nur wenn wir bereit sind, unsere Muster zu erkennen, können wir sie auch transformieren.

Introspektion bedeutet:

- Nach innen zu lauschen, statt nur im Aussen zu reagieren.

- Die eigenen Motive zu hinterfragen – liebevoll, nicht verurteilend.

- Den Harmonisten in sich selbst zu erkennen – mitsamt seiner Stärken und Schattenseiten.

Gerade für sensible Menschen ist die Introspektion kein Rückzug aus dem Leben, sondern ein Zurückkehren zu sich selbst. Eine Rückverbindung. Eine Rückerinnerung an das, was jenseits der Angst liegt: das Vertrauen in das eigene Wesen.

Genau hier hilft das Integrale Tiefen Coaching und die Lebensmatrix als Instrument der Introspektion, die eine typengereche Persönlichkeitsentwicklung ermöglicht.

Vertrauen – ein innerer Zustand der Verbundenheit

Vertrauen ist für sensible Menschen keine Selbstverständlichkeit – es muss erarbeitet werden. Doch wer sich selbst versteht, seine innere Struktur erkennt und achtsam mit seinen Grenzen umgeht, kann sich wieder mit sich selbst verbinden.

Vertrauen bedeutet dann:

- Auf die eigene Wahrnehmung zu hören, ohne sich von ihr überfordern zu lassen.

- Verantwortung für sich selbst zu übernehmen, statt für die Welt.

- Authentisch zu leben – ohne sich anzupassen, um zu gefallen.

Schritte vom Angstmodus in den Vertrauensmodus

Der Weg von der Angst zum Vertrauen ist möglich. Hilfreich dabei sind folgende Punkte.

1. Anerkennen, was ist

Gefühle sind Botschafter deiner Matrix. Sie wollen nicht „weggemacht“, sondern verstanden werden. Sie sind Wegweiser zu einem tieferen Verständnis deiner selbst.

2. Innere Muster erkennen

Welche Rolle spielst du immer wieder? Vermittler, Friedensstifter, Zuhörer? Frag dich: „Wo verliere ich mich selbst, um Harmonie zu bewahren?“ Es geht darum, zu erkennen, wann du aus deinem authentischen Selbst heraustrittst, um anderen zu gefallen oder um Konflikte zu vermeiden.

3. Grenzen spüren – und setzen

Der Harmonist muss lernen, sich abzugrenzen. Nicht alles zu fühlen. Nicht alles zu übernehmen. Lerne, auch im Mitgefühl mit dir selbst zu handeln, statt dich in den Gefühlen anderer zu verlieren.

4. Die Kraft der Innenschau nutzen

Schaffe Räume für Reflexion (Introspektion). Journaling, Meditation, stille Spaziergänge – sie helfen dir, dich mit deiner inneren Wahrheit zu verbinden und den Kontakt zu deinem inneren Selbst zu stärken.

5. Die eigene Wahrheit leben

Vertrauen entsteht, wenn wir echt sind – auch wenn es unbequem ist. Wenn wir uns zeigen, nicht nur angepasst funktionieren. Lass dein Leben aus der Tiefe deines wahren Selbst herausfliessen, ohne dich in den Erwartungen anderer zu verlieren.

Fazit: Vom Harmonisieren zum Authentisch-Sein

Der Weg vom Angstmodus ins Vertrauen ist ein Weg zurück in den Schoss des eigenen Seins. Dies gilt besonders für hochsensible Menschen und den Charaktertypus des Harmonisten mit einer harmonischen Grundveranlagung. Der Weg zu sich selbst bedeutet für den Harmonisten, nicht mehr für den Frieden im Aussen zu kämpfen, sondern den Frieden im Inneren zu finden.

Dieser innere Frieden entsteht, wenn du erkennst, dass deine Gefühle und Bedürfnisse nicht „zu viel“ sind, sondern Teil deiner einzigartigen Persönlichkeit. Wenn du die heilende Kraft der Selbstfürsorge, Selbstachtsamkeit und Introspektion (Innenschau und Innenkehr) für dich entdeckst, wirst du in der Lage sein, das Vertrauen in dich selbst zurückzugewinnen.

Mut ist nicht, laut zu werden.

Mut ist, bei sich zu bleiben.

Vertrauen ist nicht, alles im Griff zu haben.

Vertrauen ist, sich selbst zu spüren – und zu bleiben.

Wenn du deine innere Verbindung stärkst, wirst du feststellen, dass du in jeder Situation die innere Stärke findest, dich zu behaupten – und gleichzeitig auch in den Momenten der Stille und des Rückzugs zu dir selbst findest.